- 登入

- 註冊

日本DX認證與台灣營建產業數位轉型的失衡:方向比工具更重要

引言:從日本DX認證看數位轉型的可能性

日本經濟產業省推動的DX認證制度(數位轉型認證),是一套針對企業數位化的評估與認可系統。這套制度不只關注技術應用,更強調企業如何透過數位化提升價值、調整策略。翻閱相關資料,會發現日本把數位轉型視為企業生存的關鍵,從管理層到實務層都有明確指引。反過來看台灣,特別是營建產業,數位轉型似乎走得有些單一,焦點多鎖在建築資訊建模(BIM)技術上,卻少有人問:這些模型真的解決了產業的痛點嗎?

這篇文章想從日本的DX認證出發,探討台灣營建產業數位轉型的現狀與問題。不是要給標準答案,而是希望拋出一些方向,讓讀者想想:我們的數位轉型,到底在轉什麼?如果方向沒找對,再多的補助、再多的技術,可能都只是表面功夫。

日本DX認證制度的框架與啟示

日本的DX認證制度由經濟產業省主導,基於《數位治理守則》(Digital Governance Code),目前已更新至3.0版(2024年6月)。這套守則提供企業數位轉型的評估標準,涵蓋三個視角與五個支柱:

三個視角:管理層對數位化的視野、現狀與目標的差距分析、企業文化的整合。

五個支柱:制定商業模式與DX策略、推廣執行(包括組織建設與人才培訓)、設定績效指標並檢討、與利害關係人溝通、IT系統與網路安全。

申請認證的企業,需證明數位化不只是技術導入,而是與策略、文化深度結合。例如,一家建設公司可能展示如何用BIM整合專案數據,串連設計、採購與施工流程,進而提升效率或降低成本。這套制度由資訊處理推進機構(IPA)負責審查,2024年12月起適用新標準,特別強化數據應用的要求。

更重要的是,日本為DX認證提供了配套支持。法律上,《情報處理促進法》明確規範數據共享與智慧財產權;政策上,稅額減免、融資優惠、人才培訓計畫,讓企業不只是單打獨斗,而是融入國家數位轉型生態系。舉例來說,日本某建設企業透過BIM與ERP系統整合,實現專案交付時間縮減20%、成本降低15%,這不只是技術成果,而是數據流動與策略調整的結合。

這樣的框架,對台灣營建產業有什麼啟示?日本告訴我們,數位轉型不是單一工具的遊戲,而是需要從上到下、從內到外的系統性改變。相比之下,台灣的做法似乎少了點全面性。

台灣營建數位轉型的現狀:六個失衡的方向

1. 鎖死在建模,忽略數據驗證

台灣營建產業談數位轉型,BIM幾乎是唯一焦點。政府補助、企業採購、學界訓練,都圍著建模打轉。不可否認,BIM能提升設計與施工的視覺化效果,但問題在於:模型建好了,數據怎麼用?能不能用?沒人深入討論。

以工程實務來說,模型數據若未經驗證,可能導致設計與現場脫節。例如,某專案的BIM模型顯示管線配置完美,但施工時發現實際空間不足,還是得靠人工調整。這類問題的核心,在於缺乏模型數據的驗證機制。日本的DX認證要求企業展示數據應用的成果,台灣卻很少有單位關注這塊。建模只是起點,數據的可靠性才是價值所在。

2. 技術操作導向,缺乏上層策略

台灣推動BIM多從技術操作與採購切入。政府提供補助讓企業買軟體、練技術,但這些措施多半停在「會用就好」的層次,少見上層策略的佈局。對比日本,DX認證要求企業提交DX策略,說明數位化如何支持商業目標,甚至要設指標檢討成效。

台灣的補助計畫雖然讓BIM普及率提高,但企業內部是否真的轉型?許多公司只是為了符合補助要求,建模成了應付差事,沒能串連到採購、管理或長期規劃。這樣的做法,讓數位轉型變成片段式的技術應用,而不是整體改變的起點。

3. 採購補助有效,但成果表面化

工程採購合約加入BIM要求,確實讓模型產出量增加。政府補助下,許多專案都能交出漂亮的3D模型,但這些模型真的影響工程成果了嗎?例如,是否由模型出圖後進行各技師圖面簽證(工程變更或爭議的證明)是否能依賴模型數據具法律效力?答案往往是否定的。

日本的做法是,BIM數據不只是視覺化工具,還得融入契約管理與數據交換流程,確保模型有實務價值。台灣則多半停在「交模型就好」,實際工程產出——如工期縮短、糾紛減少——並未顯著改善。補助推動了技術普及,但應用價值的缺口依舊明顯。

4. 先進國家的全面配套,台灣的單點突破

看看日本、歐美,他們在推數位轉型時,總搭配法律與技術生態系。日本有《情報處理促進法》規範數據權責,歐盟有GDPR與BIM標準(如ISO 19650)保障數據交換,美國則透過智慧財產權保護鼓勵創新。這些配套讓技術落地有根基,企業敢投入、能受益。

反觀台灣,推廣數位轉型時,常聽到「政府補助不夠」的聲音。但問題真是補助少嗎?多年來,政府在BIM上的投入不算少,卻少有人問:補助之後,應用價值在哪?法律配套、數據標準、跨部門協作這些關鍵環節,幾乎沒什麼進展。技術有了,土壤卻沒準備好,難怪轉型卡在半路。

5. 學界綁定技術操作,產業需求脫節

台灣學界積極參與BIM推廣,辦比賽、開課程、訓人才,看似熱鬧。但這些活動多聚焦技術操作,例如如何用Revit建模,卻很少觸及產業真實需求。畢業生學會建模,進入業界卻發現:模型沒人用,或者用不上。

這情況有點像醫療體系缺護理人力,卻拼命開護理課程,結果畢業生還是找不到穩定工作。營建業也一樣,技術人才輩出,但產業結構沒變,數位化的價值難以發揮。比賽辦得再多,若無法銜接實際應用,訓練出的人才終究是空轉。

6. 產業痛點未解,大企業口號多於行動

營建業面臨毛利下滑、勞工短缺、技術斷層等問題,這些其實都能透過數位轉型緩解。例如,數據整合能優化資源分配,減少浪費;數位平台能吸引年輕人入行,填補人力缺口。但現實是,大企業多半停在喊口號,實際投入卻有限。

有趣的是,營建業的利潤其實不低。以公共工程為例,毛利常在10-20%之間,足以支撐數位化投資。日本企業用數據證明轉型效益,台灣卻少見類似案例。不是沒錢,而是沒找對方向。

從日本DX認證學到的方向

策略優先,數據為核心

日本的DX認證告訴我們,數位轉型的核心不是工具,而是策略。BIM只是手段,數據的應用才是目標。台灣營建業若要轉型,應從上層定方向:數位化要解決什麼問題?是用來省成本、減糾紛,還是提效率?接著,確保模型數據可驗證、可應用,而不是蓋完就丟。

例如,日本某企業將BIM數據與施工日誌整合,實時追蹤進度,減少了15%的返工率。台灣可以參考,從專案管理入手,讓數據成為決策依據,而不是裝飾品。

跨部門整合,打破孤島

數位轉型不是單一部門的事。日本要求企業展示部門間協作,例如設計與採購如何共享BIM數據,施工與管理如何連動。台灣的現況多是各自為政:設計部門建模,施工部門靠經驗,採購部門看報價。這樣的孤島效應,讓數位化的效益難以放大。

一個可行的起點是,企業內部建立數據交換平台,讓BIM數據流進採購與施工環節。政府也能參考日本,制定標準化的數據格式,降低協作門檻。

文化轉型,全員參與

日本強調企業文化要跟上數位化,管理層得帶頭,員工得適應。台灣營建業的文化卻偏傳統,許多老闆覺得「數位是年輕人的事」,員工則覺得「建模是額外工作」。結果是,技術有了,人沒動。

改變文化不難,從小處開始。例如,讓工地主管參與BIM培訓,了解數據怎麼幫他們省時間;或者讓設計師與施工團隊一起檢討模型,找出實務痛點。數位化要成為全員語言,才能真正落地。

法律與配套,支撐應用

日本的法律配套是DX認證的基石,台灣卻明顯缺這塊。BIM數據的法律效力、智慧財產權歸屬、跨企業共享規範,這些都需要明確化。政府若能訂標準、給保障,企業才敢放手用,產業價值才能浮現。

結語:方向對了,轉型才有路

日本的DX認證像一面鏡子,照出台灣營建產業數位轉型的失衡。建模不是問題,問題在於我們把焦點鎖在工具,卻忘了問:這些工具帶來了什麼?補助多少、技術多強,都比不上方向對不對。毛利、勞工、技術斷層這些痛點,數位化都能解,但前提是得從策略、數據、協作、文化下手,而不是只蓋模型、喊口號。

這條路不好走,但也不是沒方法。日本給了藍圖,台灣的答案得自己找。你手邊有沒有堆著沒用的資料,或者覺得數位轉型卡住了?或許可以想想,怎麼把這些東西串起來,變成產業的資產。方向比工具重要,轉型比補助更關鍵。這條路,我們一起摸索吧。

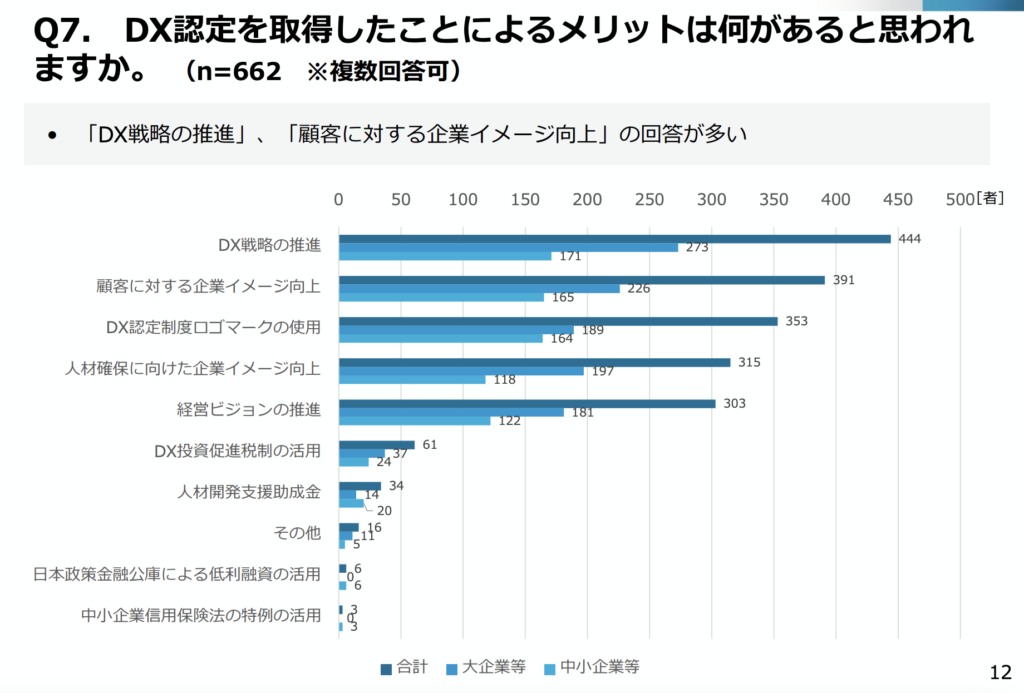

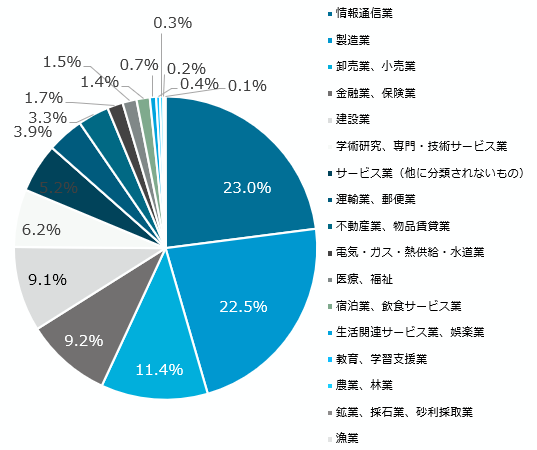

圖表上,建設業種DX導入9.1%