- 登入

- 註冊

為什麼台灣 Revit 建模到最後都沒辦法使用:命名標準

從事建築資訊模型(BIM)相關工作已經好些年,特別是在台灣這個市場,看過不少專案從一開始雄心壯志地導入 Revit,到最後卻變成一團亂,甚至連基本的模型都沒辦法好好用下去。每次跟業界朋友聊起來,大家都會搖頭嘆氣,說這模型到後面根本沒人敢碰,交出去的成果也只能勉強湊合。為什麼會這樣?我觀察下來,問題的核心其實出在一個很基礎、但又常被忽略的地方:命名標準。

在台灣,Revit 建模的習慣跟文化有它獨特的一面,但也因為這些習慣,讓我們在面對複雜專案時,總是卡在「最後一哩路」。這篇文章,我想從我看到的現象出發,探討為什麼命名標準會變成台灣 Revit 建模的致命傷。從什麼該命名、什麼不該命名,到哪些要考慮組織分工、哪些不用寫上工作人名,甚至哪些應該直接指定統一管理,我會帶著大家一步步檢討這些重點。當然,我不會直接把答案攤在桌上,而是希望讀完這篇,您會覺得這問題值得深思,甚至想找我跟我的團隊聊聊怎麼解——畢竟,這可是我們吃飯的專業!

—

什麼要命名?什麼不命名?

日本接觸 Revit 專案時,就被它那個乾淨的專案瀏覽器吸引住了。平面圖、立面圖、剖面圖、3D 視圖,還有圖紙、排程,全都分門別類地列在那邊,看起來井然有序。但沒過多久,我就發現這漂亮的表象底下藏著大麻煩。台灣的專案裡,很多人一開始建模時根本沒想過命名這回事。視圖名稱隨手填個「Plan 1」、「Section A」,圖紙編號亂丟個「A-1」、「Sheet 2」,等到專案大了,這些名稱就像脫韁野馬一樣亂跑。

你身邊一定有人或者那個人就是你,一看到這邊就說:

那是因為在日本啊……

為什麼要命名?我覺得這問題的答案很簡單:因為我們需要「找得到東西」。一個專案動輒幾十個視圖、上百張圖紙,如果名稱沒規矩,誰知道「Plan 1」是哪棟樓的哪一層?更別提後面還要交給別人用,像是顧問、業主,甚至下游的施工單位。命名就像給模型裡的東西貼標籤,沒標籤的東西遲早會變成垃圾堆裡的無名屍。

但什麼不該命名呢?我看過有些團隊走另一個極端,什麼都想命名,連模型裡的牆、門、窗的參數名稱都要加一堆前綴,結果名稱長到 Revit 都顯示不下了。這真的有必要嗎?我覺得不是。有些東西,比如 Revit 內建的系統族(牆、地板之類),它的型錄名稱當然得管,但細到每個參數欄位都硬要加規則,反而是自己找麻煩。台灣的習慣常常是「做越多越好」,但在命名上,這種心態有時候反而讓事情更亂。

—

多棟建築的挑戰:命名怎麼分?

我記得有一次參與一個社區開發案,裡面有五棟樓,A 棟、B 棟到 E 棟,每棟的功能還不一樣。專案一開始,大家信心滿滿地說要用 Revit 做出漂亮的模型。結果到了中期,我打開專案瀏覽器一看,傻眼了。所有的平面圖都叫「1F Plan」、「2F Plan」,圖紙編號也是「A-101」、「A-102」,完全看不出來是哪棟樓的。問負責的工程師,他們說:「反正瀏覽器有分類嘛,平面圖都在 Floor Plans 下面,不用特別寫吧?」我聽了只能苦笑。

這就是台灣 Revit 使用上的一個大盲點:我們太依賴軟體的預設功能,卻忘了專案規模一大,這些功能根本不夠用。多棟建築的專案,命名如果不把棟別分清楚,後面誰來接手都會崩潰。我試過跟團隊建議加個棟別識別,像是「A_1F」、「B_2F」之類的,但他們覺得這樣太麻煩,還說「反正模型分開就好」。問題是,模型真的能保證都分開嗎?還是說,到最後還是得硬著頭皮把所有東西塞進一個檔案,然後祈禱不要出錯?

這時候,我就開始想,命名到底要怎麼設計,才能讓多棟建築的專案不亂套?是每個視圖都要標棟別,還是有些東西可以共用?這問題不簡單,因為牽涉到團隊怎麼分工、怎麼管理檔案。我只能說,台灣的習慣常常是「先做了再說」,但這一招在多棟專案裡真的行不通。

—

組織分工:哪些要加進去?

再來談談多人協作,這也是台灣 Revit 建模常栽跟頭的地方。我看過不少專案,一個模型裡同時有五六個人在弄,有人負責建築、有人弄結構,還有人在搞機電。理論上,Revit 的工作集 (Worksets) 應該能幫忙分工,但實際上呢?大家還是習慣各做各的,視圖複製來複製去,結果同一個樓層的平面圖有三四個版本,名稱還都差不多,像「1F Plan」、「1F Plan Copy」、「1F Plan 2」。這種情況到後期,根本沒人知道哪個是真的。

我覺得,命名標準在這裡應該要扛起分工的責任。視圖名稱能不能直接告訴我,這是誰在弄的?還是說,現在做到什麼階段?台灣的團隊常常覺得「分工靠溝通就好」,但我得說,靠嘴巴講真的不夠,尤其專案越大,人越多,溝通成本越高。命名如果能把組織架構加進去,像建築組、結構組,或者製作中、待審查的狀態,至少能省下不少麻煩。

但問題又來了,真的要把每個工作人員的名字寫進去嗎?我看過有些專案試著這樣做,結果視圖名稱變成「A_1F_John」、「A_1F_Mary」,長得要命不說,還有一個大隱憂:人會換啊!今天 John 離職了,換 Peter 來接,這名稱是要改還是不改?改的話工作量超大,不改的話又沒意義。所以我開始懷疑,命名裡到底該不該寫人名?還是說,有些東西根本不用加作業者,直接指定一個單位管到底?

—

哪些不用寫人名?哪些要直接指定?

說到人名這件事,我有個很深的感觸。台灣的 BIM 團隊通常人不多,一個專案可能就五六個人,大家都覺得「反正知道誰在做什麼」,所以命名上很少考慮責任歸屬。但我發現,這種想法在小型專案還行,一旦碰到大案子,或者有外包、顧問進來,馬上就露餡。模型裡的視圖、圖紙亂七八糟,問誰做的,沒人答得出來。

我覺得,有些東西真的不用寫人名。比如說範圍框 (Scope Box),這玩意兒是 3D 的,影響平面、立面、剖面,甚至跨樓層的連續性。如果每個人都能隨手加一個 Scope Box,名稱又是「Scope 1」、「Scope 2」,那模型範圍肯定亂掉。我就親眼看過一個專案,兩個工程師各弄一個 Scope Box,結果平面圖跟剖面對不上,主管氣到差點翻桌。這時候,我就想,Scope Box 這種東西,是不是應該直接指定由一個人——像是 BIM Manager——來統一管?其他人只能用,不能亂加?

還有圖紙編號,這也是我覺得沒必要加人名的地方。台灣的習慣是圖紙編號要跟交付順序對得上,像「A-101」、「A-102」,這是專案的骨幹,隨便讓人改編號或加名字,只會讓交圖時更麻煩。所以我開始覺得,有些東西與其讓大家自由發揮,不如一開始就鎖死,指定一個單位負責到底。

—

主管檢核的難題

再來講講主管的角色,這也是台灣 Revit 建模到最後沒辦法用的關鍵之一。我遇過不少專案,工程師忙著建模,畫了一堆視圖跟圖紙,但交給主管看時,主管完全抓不到重點。為什麼?因為命名沒幫到忙。視圖名稱還是那老樣子,「1F Plan」、「Section A」,主管得一個個打開來看,才能知道進度到哪、誰負責。這效率低得嚇人,更別提有些專案還有外包,主管根本不認識人,怎麼檢核?

我覺得,命名標準如果能幫主管省點力氣,事情會好辦很多。比如說,視圖名稱能不能直接告訴主管,這是製作中的,還是已經可以審了?或者能不能有個專屬的檢核視圖,讓主管一看就知道該從哪下手?台灣的習慣是「主管自己會找」,但我得說,這種想法在多人協作的專案裡真的太天真。命名如果不把檢核需求考慮進去,到最後還是得靠人工翻模型,浪費時間又容易出錯。

—

台灣習慣的根本問題

講到這裡,我忍不住想問:為什麼台灣的 Revit 建模總是到最後沒辦法用?從我觀察,問題出在我們的習慣太隨性,又太依賴軟體的預設功能。Revit 的專案瀏覽器很聰明,能把視圖分門別類,但我們卻忘了,這分類只是表面功夫,真正的管理還是得靠命名撐起來。多棟建築的專案不分棟別,多人協作不標分工,主管檢核沒指引,這些習慣加起來,讓模型變成一團亂麻。

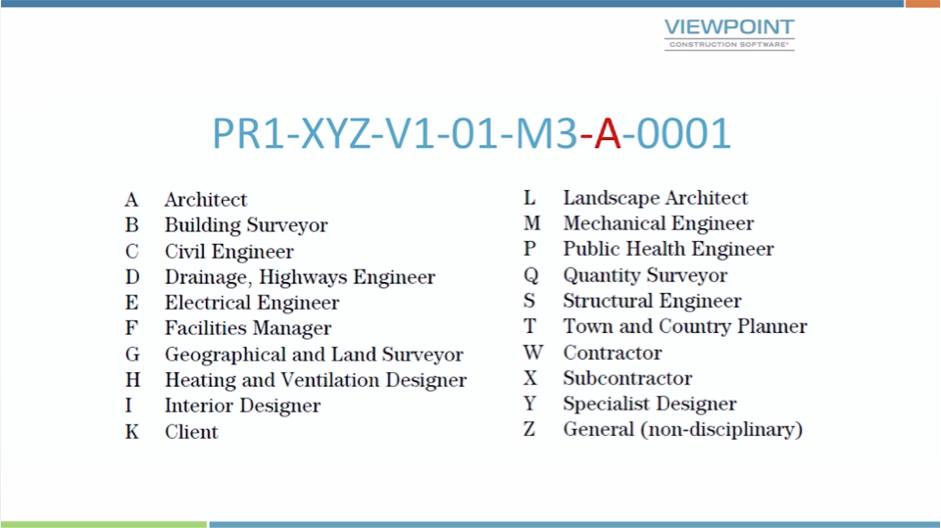

我還發現,台灣的 BIM 團隊很喜歡「先做再改」。專案一開始沒定好命名規則,覺得「後面再整理就好」,但事實證明,到了後面根本沒時間改,也沒人想改。結果就是模型越做越大,問題越積越多,最後只能棄之可惜、用之無奈。這跟國外的做法差很遠,像歐美很多專案一開始就會把命名標準寫進 BIM Execution Plan (BEP),每個人都照著走,亂不下去。

—

結語:一個值得深思的難題

寫到這裡,我其實沒打算給出完整的答案。為什麼?因為我知道,每個專案的情況都不一樣,沒有一套命名標準能通吃所有問題。但我希望這篇文章能讓您停下來想一想:您的 Revit 專案,是不是也卡在命名這一關?您有沒有碰過視圖找不到、圖紙搞亂、主管罵翻的狀況?如果有,那麼問題可能不在技術,而在我們怎麼用它。

什麼要命名?什麼不該命名?哪些要加組織分工?哪些不用寫人名?哪些該直接指定統一管理?這些問題,我在這篇文章裡丟了出來,但答案得看您的專案怎麼走。