- 登入

- 註冊

第六章:從畫圖匠到數據師-打造你的第一個規格模型

這不只是一本工具書,更是我們團隊思維升級的作戰手冊。

Section 6-0:本章解說內容 (この章で解説すること)

前導思考:我們到底在幹嘛?

在開始之前,我想請大家,特別是資深的夥伴們想一個問題:在設計單位裡,每個人都要會建模嗎?這個第六章,其實是寫給那些在團隊裡扮演「檢核」角色的人看的。換句話說,如果你是專案的中階主管,或是未來想成為這樣的人,那這章就是為你準備的。

我們要解決的核心問題,是怎麼產出那些「能看懂、能審查」的圖面。所以,重點不在於模型有多精細,而在於「視圖呈現的結果」。身為一個管理者,你該學的,就是怎麼去設定每一張圖面的靈魂:它的顯示方式、元件呈現的樣貌、以及標籤承載的關鍵資訊。

書本上說,只要在模型中輸入屬性資訊,就能夠在每個視圖中自動地將其呈現出來。這句話說起來簡單,但背後卻是整個BIM工作流程的精髓。這就像是我們過去在CAD時代的惡夢——底圖一改,所有衍生出來的檢討圖都得靠人工去盯,煩不煩?

第六章就是要提供一個機會,讓我們用一個聰明的「視圖」系統來管理圖面。在一個架構良好的Revit專案裡,管理者能清楚看到每張圖的狀態、誰負責、哪裡沒更新。這才是從根源上解決問題,而不是靠口頭提醒。

6-1-1:什麼是規格模型 (スペックモデル)

書中稱之為「規格模型」,也就是一個不只具備外型,還包含完整屬性資訊(文字資料)的模型。這東西可以用來概算工程費用、進行法規檢核。建構方式就是在我們第五章做的模型基礎上,進一步新增並輸入文字資料,讓模型能即時且自動地在視圖中呈現這些資訊。

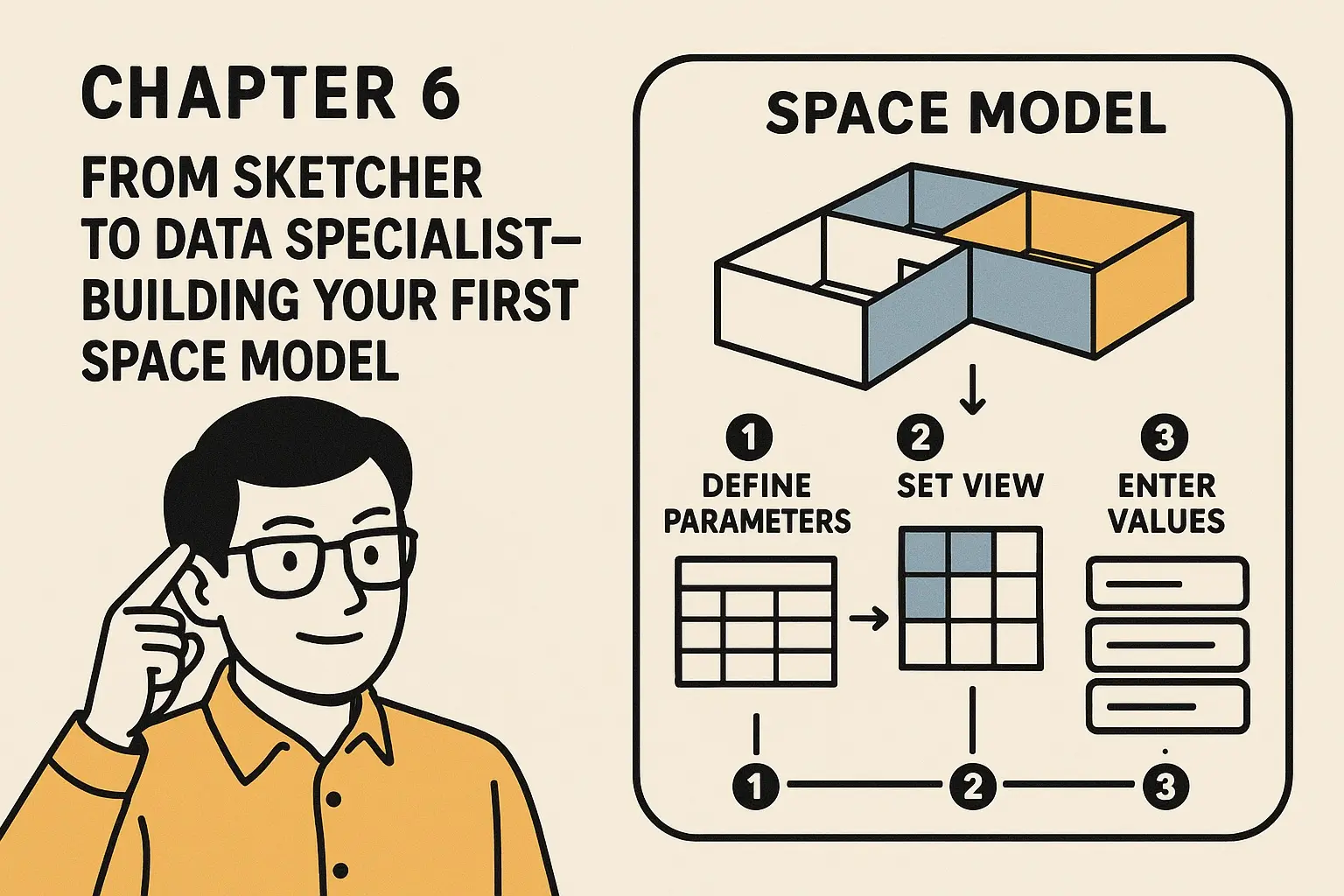

三大基本操作:從模型到圖面的黃金三步驟

要把模型的內在智慧(屬性資訊)展現在圖面上,永遠離不開這三個步驟。這是一個循環,也是一個思維模式,把它刻在腦子裡。

參數的建立

設定視圖顯示

輸入參數值

動作1:參數的建立 (6-1-2)

我們要用的工具是「專案參數」和「共用參數」。這是打造資訊容器的階段。

動作2:設定視圖顯示 (6-1-3)

方法有三種:「色彩計畫 (Color Scheme)」、「過濾器 (Filter)」、「標籤 (Tag)」。這是決定圖面要怎麼呈現的階段。

動作3:輸入參數值 (6-1-4)

手段也很多元:「手動輸入」、「明細表輸入」、「Excel連動輸入」。這是把真實數據填進去的階段。

案例預告:三個實戰演練

這本書接下來會用三個非常實際的案例,來演練這套三步驟流程:

- 排煙分區彩圖:

專案參數×色彩計畫×明細表輸入 - 防火區劃圖:

專案參數×過濾器×手動輸入 - 門窗索引圖 (Key Plan):

共用參數×標籤×Excel連動

看出來了嗎?每個案例的工具組合都不同,這就是我們要學習的「因地制宜」的策略。

Section 6-1:通往數據之路的準備

6-1-2:動作1「參數的建立」

要玩轉模型的資訊,關鍵就在於「參數」。但參數有分種類,用錯了地方,後面的工作就全是白工。作者很巧妙地用「便利貼」和「正式報告」來比喻,我覺得這個說法非常到位。

便利貼 vs. 正式報告:一場參數的思辨

專案參數 (Project Parameters) 就像是團隊內部的「便利貼」。

它是在設計過程中,為了我們自己方便管理、篩選、檢查,或是做視覺化分析時貼上去的註記。比如,某道牆的審核狀態、某個空間的設計方案歸屬。這些資訊對外面的人來說沒什麼意義,但對我們團隊溝通和管理卻超好用。像做法規檢討時,用顏色來區分不同的空間,就是「便利貼」最棒的應用。

共用參數 (Shared Parameters) 則像是我們要發表的「正式報告」。

「正式報告」裡的內容,是那些要印在圖說上、要給業主和施工單位看的、需要跨專業溝通的「官方數據」。像是門窗編號、防火時效、材料規格這些,都屬於這一類。這些資訊應該是精煉且受控的,公司的共用參數檔 (.txt) 應該像一本嚴謹的「數據字典」。

給中階主管的行動指南

你該怎麼決定要用哪種參數?很簡單,去看一下你要交付的圖說,問自己一個問題:「這個資訊,在現有的欄位裡有沒有?需不需要被標籤(Tag)顯示出來?」

只要答案是「需要被標籤顯示」,那沒得商量,你必須使用共用參數。這就是我們在讀書會上一直強調的,Information KEY要用在哪?答案就是「標籤(Tag)」。

反之,如果只是為了在某張檢討圖上用顏色區分,或做內部篩選,那用「便利貼」(專案參數)就夠了,既彈性又不會污染到公司的「數據字典」。

6-1-3:動作2「設定視圖顯示」

一旦開始設定視圖,我們就在討論「表現法」。這張圖到底要追加哪些內容?哪些東西要留?哪些要藏?要用顏色、線段還是圖例來呈現?這些都是身為檢核人員或中階主管必須掌握的技術判斷。

書中提到了三種關鍵的顯示方法:色彩計畫、過濾器、和標籤。這三者分別對應了從宏觀的「區域分析」、中觀的「系統分類」、到微觀的「個體標示」。

6-1-4:動作3「輸入參數值」

有了容器(參數)、有了顯示規則(視圖設定),最後一步當然就是把「真實的數據」填進去。書中提了三種方式,但我想補充第四種,這也是我們團隊正在用的。

- 直接在元件屬性中手動輸入:適合單筆、臨時性的修改。

- 使用明細表手動輸入:最基礎的批次處理方式,適合處理像是排煙分區這類需要對照多個條件來判斷的任務。

- Excel連動 + REXJ外掛:這是處理大量、複雜數據的王道,特別適用於門窗表這類需要跨部門協作的項目。

- YAopen<進階篩選>功能手動輸入:這是我們團隊開發的API,可以視為一種更快、更智慧的手動輸入方法。(唉呦威壓,老師想賣這個API嗎?要不要教大家怎麼安裝啊?)

Section 6-2:色彩計畫實作—<房間>品類範例

接下來,我們進入第一個實戰案例:排煙分區彩圖。這個案例完美地展示了如何用「便利貼」(專案參數)來做內部的法規檢討。

6-2-2:建立專案參數「房間_排煙分區」

⚠️ 一旦設定,不得反悔

這裡要特別強調書中的提醒:當你把一個參數的「名稱」、「所屬品類」、「資料類型」都設定好並按下確定後,這些核心設定是不能夠再修正的,唯一的方法就是刪除重來。所以下手前務必三思。

書中也提到一個很棒的命名建議:品類_目標欄位。例如房間_排煙分區。這個習慣能讓你的參數列表在未來變得容易管理。

一個實務上的延伸思考

「品類_目標欄位」的命名法,是否意味著不同品類就不能用相同的目標欄位?比如門和窗都需要「五金型號」。這時,建立兩個獨立的參數(門_五金型號、窗_五金型號)會讓管理變複雜。更好的做法是,建立一個通用的共用參數,像是建具_五金型號,然後同時應用於門和窗兩個品類,這樣在做總表時才能彙整在同一欄。

6-2-3:建立色彩計畫

進入到這個步驟,要去思考設定多少種顏色,這其實是很多年輕夥伴最頭痛的問題。但這也恰恰是為什麼我說,第六章是寫給資深人員看的。

經歷過這麼多專案的你,手上難道沒有一份自己整理的Excel表,裡面詳細記錄了各種空間的分類與屬性?如果我們能把這份「經驗」轉化成Revit裡的色彩計畫,那不就能建立一個很棒的範本嗎?誰會比你更適合做這件事呢?

所以,一個真正高效的流程應該是這樣的:

- 找出範例圖說:拿出過去最成功的案例。

- 清點檢討重點:盤點這張圖上要被區分的項目。

- 思考遺漏項目:想想還有哪些潛在的分類可能會用到。

- 進入Revit設定:胸有成竹地開始設定色彩計畫。

想成功導入BIM進行法規檢討,第一步永遠是「徹底研究法規,並將其邏輯化、條列化」。這就是資深人員的價值所在。

Section 6-3:過濾器實作—<牆>品類範例

第二個案例是防火區劃圖,這次我們的主角換成了「過濾器(Filter)」。如果說色彩計畫是針對「房間」這種大面積區域的塗色工具,那過濾器就是能精準控制「牆、門、窗」等各種線狀元件樣式的精密手術刀。

Filter的使用邏輯

過濾器的邏輯和色彩計畫很像,都是基於參數值來改變元件的視覺表現。差別在於:

- 色彩計畫:主要作用於「房間」和「空間」,改變的是「填滿顏色」。

- 過濾器:可以作用於幾乎所有品類,可控制的項目更多,包含線的顏色、粗細、樣式,以及剖面的填充樣式等。

整個流程和排煙分區圖大同小異:建立專案參數(例如牆_防火時效) → 建立過濾器規則(例如,當時效=F60A時,牆剖面變紅色) → 手動為牆元件輸入參數值 → 觸發過濾器,牆面自動變色。

一個值得思考的問題

在防火區劃圖的案例中,我們用了專案參數。但如果未來我們需要一個標籤,去標註每道牆的防火時效呢?那時候,我們就必須把這個牆_防火時效的「便利貼」,升級成一個正式的「共用參數」,才能讓標籤讀取到它。這也說明了參數的規劃並非一成不變,而是需要隨著專案的發展而演進。

Section 6-4:標籤與共用參數實作—<門>品類範例

前導思考:圖面的靈魂到底是什麼?

我得說句重話:千萬別叫你家的REVIT小朋友來做今天的內容。因為如果他們根本不知道圖面的靈魂是「標註」,你永遠都沒辦法把BIM這件事做完。

為什麼標註這麼重要?因為除了溝通,下一步就是「檢查」。如果你的標註系統沒有在專案初期就被優先建置起來,你的圖面永遠都不可能做得好。這也是為什麼很多教育單位或建模學習者沒這個觀念,因為他們沒真的去交付圖說、沒真的把圖拿去施工。他們不清楚每一張「圖」要給「誰」看,圖裡面的資訊最終用途又「為何」。

所以,標註 = 共用參數。這件事,大多數的Revit使用者根本不知道。

書中接下來要用門窗索引圖 (Key Plan) 的案例,來教我們如何使用標籤(Tag)和共用參數。這不再只是團隊內部的「便利貼」作業,而是要製作能對外溝通的「正式報告」了。

6-4-1 & 6-4-2:專案、族群與標籤的運作原理

在我們動手之前,得先搞懂Revit世界的遊戲規則。書上講得有點學術,我用個比喻來說明:

- 專案檔 (.rvt):就像一個電影拍攝的「片場」。

- 族群檔 (.rfa):是進到片場裡的「演員」,比如門、窗、柱子。

- 標籤 (Tag):也是一種演員,但祂很特別,是個「報幕員」。祂的工作不是演戲,而是把其他演員的「台詞」唸出來給大家聽。

- 標籤裡的標籤 (Label):是報幕員手上的「提詞卡」,上面寫著祂該唸哪句台詞。

這就帶出了一個核心問題:報幕員(標籤.rfa)和主要演員(門.rvt)是兩個獨立的個體,他們怎麼知道要對哪一句台詞?

6-4-3:共用參數的基本原理

核心關鍵:共通的劇本

答案就是「共用參數」。它就像是劇組發給所有人的「共通劇本」,而且這個劇本是用一個外部的文字檔 (.txt) 來儲存的。

整個流程是這樣的:

- 主要演員(門)根據這份劇本,記下自己的台詞(我們在Revit專案裡為門輸入參數值)。

- 報幕員(標籤)也拿著同一份劇本,祂的提詞卡(Label)上寫著「請唸出『門窗編號』這句台詞」。

- 於是,當報幕員被放到片場(視圖)時,祂就會準確地把主要演員的台詞給唸出來。

這就解釋了為什麼「便利貼」(專案參數)行不通。因為便利貼是專案經理自己寫的,沒有發給劇組,報幕員根本看不到,自然也唸不出來。

給資深人員的第二個重點:盤點你的標註

如果你是資深的設計人員,想學Revit,第二個該學的重點,就是找出那些能作為圖面關鍵標註資訊的「共用參數」。

怎麼找?把你們公司整套施工圖攤開,圈出所有的「衍生資訊」:文字說明、各種數值(尺寸、面積、數量)、還有從物件內部取出的資訊(標籤)。這些東西,基本上只有身為資深專案人員的你,才能做出好的分類,知道哪些是現有的,哪些是需要新增的。然後,把這些資訊的欄位和單位都確認清楚,這就是你們公司「共通劇本」的第一版草稿。

Section 6-5:門窗索引圖與門窗表實作

理論講完了,現在來動手。這個案例是整本書的精華,它把資訊分離與整合的課題,用門窗這個最淺顯的例子,一步步地帶著我們改變過去的工作習慣。

什麼習慣必須被改變?

資訊鑰匙 (Information Key) vs. 資訊集 (Information Set)

過去我們習慣把所有資訊都塞進同一個地方。但BIM的敏捷作法是「分離」。

書中提到一個關鍵概念:附屬於門窗的資訊,可以分為「資訊鑰匙」和「資訊集」。這是為了減少塞在Revit模型裡的資料量,來提高設計效率。

- 資訊鑰匙 (KEY):放在Revit裡面,例如「門窗代號」和「門窗編號」。這是足以識別一個物件的最小資訊。

- 資訊集 (SET):放在外部的Excel管理,例如這扇門的五金、材質、防火等級、廠商資料等所有詳細規格。

這個作法,是基於時間點、人員、以及檢核需求去做更換,我們是把資訊「導入」,而非在模型裡一個個「輸入」。

坦白說,推廣BIM的人常常犯兩種毛病:要嘛堅持所有東西都要在模型裡做完,要嘛乾脆擺爛做假的。口口聲聲說自己很委屈,卻沒有同理心,結果把一個明明很簡單的技術,搞得既妖魔化又好像很稀缺,最後被人家笑是一群有病的人,然後大家還不醒來。

6-5-1 ~ 6-5-4:建立參數、標籤與配置

這部分的詳細操作,書中寫得很清楚。我只提煉出幾個我認為的重點:

- 建立劇本 (步驟1):設定共用參數檔(.txt),並在裡面定義好「門窗代號」和「門窗編號」這兩句台詞。這就是建立公司的「數據字典」。

- 訓練報幕員 (步驟2):建立或修改一個門標籤族群(.rfa),讓祂的提詞卡(Label)學會去讀取劇本裡的這兩句台詞。

- 讓報幕員上場 (步驟3):把訓練好的標籤,配置到平面圖的每一扇門上。這時候,因為演員們(門)還沒記台詞,所以標籤上會是問號或空白。

6-5-5:數據輸入的革命-Revit x Excel 協作流程

這才是重頭戲。傳統的數據輸入是在Revit裡一個個填,但當你有幾百扇門的時候,這簡直是災難。所以我們要借助外部工具的力量。

Revit:「繪圖工具」 vs. 「設計工具」

書中提到一個很有趣的觀點。如果你只是把已經決定好的編號輸入Revit,那Revit只是個「繪圖工具」。但如果你利用Revit明細表的篩選、排序功能,來「輔助你完成編碼決策」,那Revit就升級成了「設計工具」。這正是我們追求的目標。

Revit匯出

Excel編輯

Excel匯入

這個流程的核心,是利用像書中提到的REXJ這類增益集,將Revit明細表匯出到Excel。這個動作不只是複製貼上,而是連同每個元件獨一無二的「身分證號碼」(UID)一起匯出。

在Excel裡,我們可以利用它強大的篩選、排序、批次填入等功能,快速地為每一扇門完成編碼。這個過程,比在Revit裡操作快上十倍不止。完成後,再透過增益集,依據「身分證號碼」,將Excel裡的數據精準地「寫回」到Revit模型中。

✅ 外部協作的真正價值

十年前的BIM時代,要搞定Excel協同作業很麻煩。但現在有了雲端服務,建立一個團隊共享的Excel工作環境,直觀又簡單。這代表什麼?

代表我們不一定需要採購像ACC那樣龐大的CDE技術服務,也能建立一個良好的外部協作環境。我們可以滿足技師們習慣用Excel的傳統,又能保有團隊交換資訊的便利性,達到「不是什麼都要在Revit裡完成」的敏捷結果。這才是務實的BIM導入策略。

章節總結:你已掌握數據流的核心

恭喜各位夥伴!完成了第六章,你們不再只是建模的人,而是懂得如何規劃、管理、並應用「資訊」的專業人員。你們學會了:

- 用「便利貼」(專案參數)做內部檢討。

- 用「正式報告」(共用參數)和標籤做外部溝通。

- 用 Revit + Excel 的組合拳,高效地處理大量數據。

記住,這句話要刻在心裡:「建立正確的模型只是第一步,Information(資訊)的落地應用,才是體現BIM真正價值的地方。」接下來的章節,將會帶我們進入自動化的領域,而今天所學的一切,就是通往自動化的堅實基礎。