- 登入

- 註冊

第八章:從規格到施工-打造你的第一個細部模型

當設計逐漸定案,一場從「彈性」到「一致性」的資訊革命正要開始。

Section 8-0 & 8-1:細部模型的整體概念

前導思考:Instance vs. Type,一場關於「彈性」與「一致性」的拉鋸戰

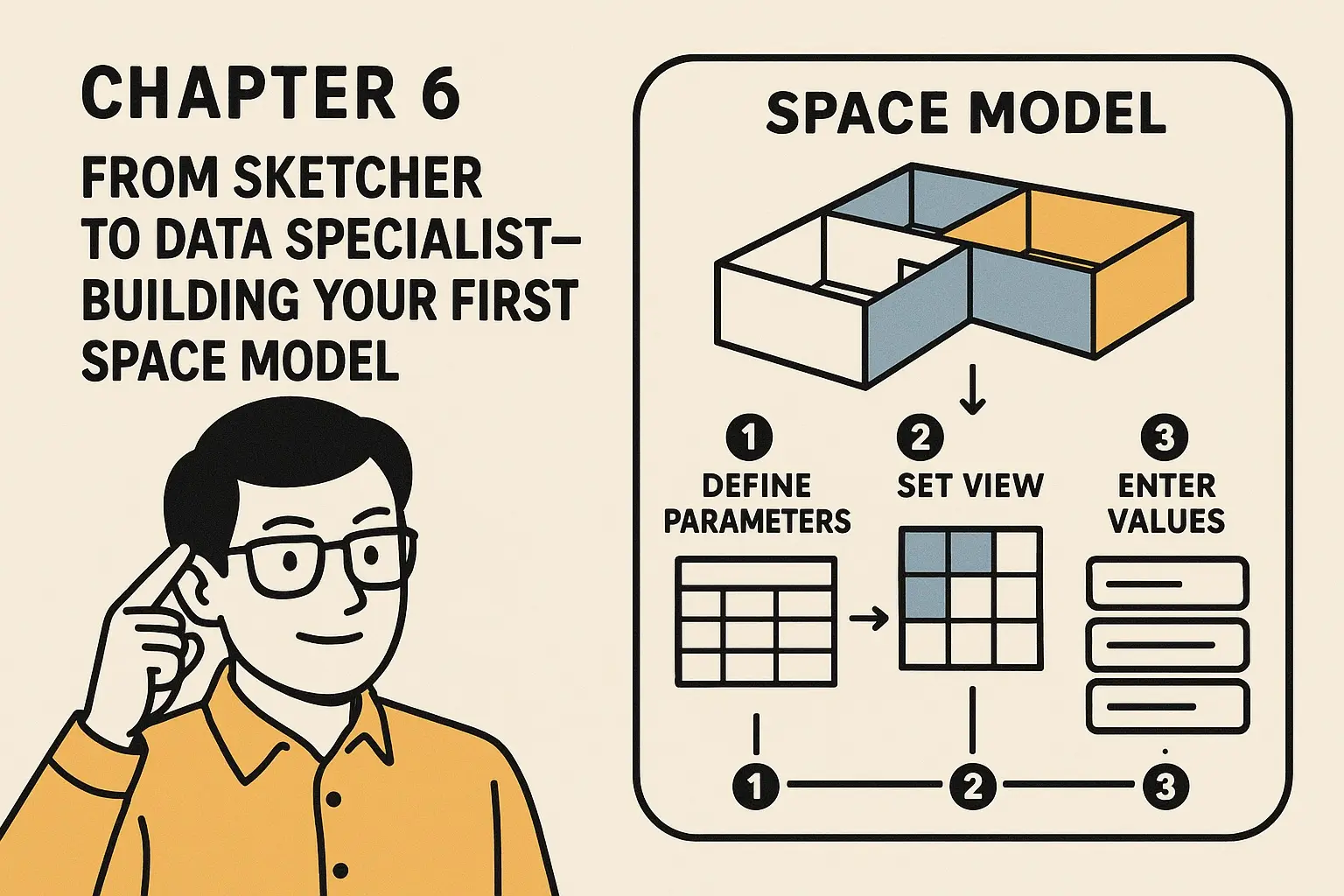

在進入第八章之前,讓我們先回顧一下。整個第六章,其實都在教我們如何像個「創意設計師」,活用充滿彈性的「便利貼」——也就是實體參數 (Instance Parameter)。這讓我們能在設計前期快速變動,自由地為每個元件賦予不同的性能。

但現在,專案進入了細部設計,我們要搖身一變,成為嚴謹的「工程師」。這個階段的核心價值不再是隨時修改,而是「元素的一致性」。所有資訊都該被固化在「產品型錄」裡,也就是類型參數 (Type Parameter)。書本在p.401用「分岐点 (分歧點)」這個詞,完美詮釋了這個轉變。在分歧點之後,我們追求的是一致性,所以要將資訊逐漸轉移並固化到Type參數中。

第八章的核心,就是探討這個從 Instance 到 Type 的轉化過程。書中開宗明義就點出,最快的方法,就是利用第六章建立的屬性資訊為線索,一口氣完成牆類型的置換。這句話的潛台詞是:你第六章的數據建置工作做得越扎實,第八章的進化過程就會越輕鬆。

8-1-1 ~ 8-1-3:重新認識我們的老朋友—「牆」

在動手進行這場「資訊手術」之前,我們得先對「牆」這個系統族群有更深刻的理解。這不僅是建模,更是理解Revit的底層邏輯。

牆的三種維度與創意應用

書中用「編輯維度」來區分三種牆族群,這個觀點非常精闢:

- 基本牆 (Basic Wall):在「平面」上思考,由外到內一層層的構造。這是本章的主角。

- 帷幕牆 (Curtain Wall):在「立面」上思考,如何分割,填入什麼。夥伴們請注意,帷幕牆不只用在外牆,拿來做室內的「磁磚計畫」也非常好用,因為它可以自由分割,還能直接開門。

- 疊牆 (Stacked Wall):在「剖面」上思考,由下到上要用哪幾種「基本牆」堆疊起來。例如用來處理牆面的「止水墩」或不同高度的材質變化,就非常方便。

BIM前期規劃的關鍵:拆模

在真正開始細部建模前,BIM的前期規劃會花大量時間在討論「怎麼拆模」。這不是真的拆模板,而是決定如何將一個龐大的建築模型,拆解成多個可以獨立作業、又能順利整合的Revit檔案。例如一個大型商場加辦公的案子,地下層因為界面複雜(B1~B2 + 1~2F),可能自己就是一個量體;標準層再拆一個;屋頂層又是一個。這個拆模的邏輯,會深刻影響後續所有人的工作效率。

Section 8-2:牆的詳細類型製作

這裡是本章的技術核心,也是從「畫示意圖」到「做施工圖」的蛻變過程。這一步要求我們不只要會操作軟體,更要有實際的構造知識,並能將這些知識轉譯為Revit能夠理解的「數據結構」。

8-2-1:盤點所需類型-從「性能」到「規格」的轉譯

這一步是典型的「設計發展(DD)」工作。我們要建立一個對照表,將先前定義的抽象「性能需求」(例如:耐火+遮音),轉譯為具體的「物理規格」(例如:防火LGS隔間牆+岩棉)。

8-2-2:製作各種牆類型

這裡的每一個步驟都充滿了魔鬼般的細節,也是區分新手和老手的關鍵。

1. 專業的命名規則:

書中的範例 W5-1_GB12.5+12.5両面+GW_L65 堪稱典範。我們在讀書會中也強調,命名規則應該落在細部設計階段,這時候的命名需要精確且資訊豐富。甚至可以考慮結合第七章學到的Dynamo技巧,讓Excel表中的規格自動組合成類型名稱,而非人工打字。

2. 「材質」即是「圖面表現」:

這是核心觀念。在Revit裡,牆的剖面填充線樣式,是由其「材質」的「截面填充樣式」決定的。夥伴們常問,材質球那麼多怎麼選?其實Revit內建的材質球就夠用了,問題只是他是英文你不知道要用哪一個而已。你可以截圖丟去AI翻譯,選出你常用的10個,在名字前面加上「#」號,以後就能快速選用。

3. 核心邊界 (Core Boundary) 的戰略意義:

書中MEMO提到,在繪製施工詳圖時,隔間牆的「牆心」該設定在哪裡?基本上,應該將「核心材料」(例如LGS骨架)的中心,而非牆體總厚的中心設定為牆心。理由是,牆心是現場用來放樣墨線的基準線。正確設定核心邊界,才能讓後續的「標註到核心中心」功能正常運作,確保圖面的精確性。

8-2-3:將牆類型傳送到其他專案-標準化的實現

✅ 知識管理的利器:傳送專案標準

這個功能是實現「標準化」與「知識管理」的關鍵。當一個團隊精心製作出一套符合公司標準的牆類型後,可以透過這個功能,將這些寶貴的數位資產,快速地分享到公司的專案樣板或其他專案中。你甚至可以傳送設定好的「明細表」格式,確保所有專案的作法一致。

Section 8-3:使用明細表進行牆的族群類型載入

如果說8-2是辛苦的「備料」過程,那8-3就是享受自動化「上菜」的時刻。這一段是本書最具革命性的技巧,展示了如何用「數據」去驅動「幾何」的批量進化。

8-3-1 ~ 8-3-4:從便利貼到產品型錄的自動替換

整個流程的核心思想是:我們利用先前在每一道牆(實體)上貼的「便利貼」(性能參數),來告訴Revit,這道牆應該被替換成哪一本「產品型錄」(牆類型)。這正是從Instance轉Type的具體實踐。

操作的精髓:明細表是你的批次編輯器

在這裡,明細表不再只是一張統計表,它變成了一個強大的「模型批次編輯器」。

我們在讀書會中特別提到,準備明細表時的欄位順序很重要。應該先把作為判斷依據的「AB欄位」(例如`牆_防火防煙區分`和`牆_壁性能`)先放出來,然後才放入我們要置換的「C欄位(族群)」與「D欄位(類型)」。透過排序和取消勾選「逐項列舉每個實例」,我們可以快速地將上百道牆,歸納成幾個需要處理的群組,然後一口氣完成置換。

⚠️ 關於模型群組的特別提醒

書中提到,這個批次置換的技巧,在處理「模型群組」時會有一個限制:它一次只能處理「一個」群組實體。因此,在操作前,我們必須先將標準層的所有群組刪到只剩下一個。完成置換後,再將這個已經「進化」過的群組,重新複製配置回其他樓層。這是實務操作上一個非常重要、必須記住的SOP。

Section 8-4 & 8-5:細部調整與資訊的最終整合

自動化完成了90%的工作,但剩下的10%需要靠我們設計師的專業手工來完成。同時,我們也必須處理一個重要的哲學問題:當模型進化後,我們的「單一事實來源(SSOT)」該是誰?

8-4:牆位置與包絡處理等的細部調整

批次置換後,牆變成了正確的厚度與構造,但也可能因此產生新的問題。8-4-1指導了如何透過顯示防火區劃線等方式,找出牆的錯位或斷開處。8-4-2則針對施工邏輯,深入探討了牆的「包絡處理」(牆的輸贏關係),並示範了如何「禁止結合」來確保材料的延伸性一致。8-4-3更進一步講解了牆的「端部處理」,也就是牆頭收尾的細節作法。這些都是確保圖面品質的關鍵手工。

算量的眉角:斷開你的梁與牆

在讀書會中我們提到一個重要的實務技巧:在準備算量模型時,梁跟牆最好要「斷開」,不要使用「結合幾何」工具讓它們無縫接合。雖然看起來不漂亮,但這樣才能確保兩者的體積被獨立且正確地計算,避免數量爭議。

8-5:牆標籤的配置-Instance vs. Type的最終抉擇

一場關於「彈性」與「一致性」的思辨

這一段是本章思想的最高潮。作者點出了一個關鍵的矛盾:

- 在規格模型階段,牆的性能資訊(例如「耐火」)存在於**實體參數**中。這給了我們極大的「修改容易性」。

- 在細部模型階段,牆的性能應該由它的**類型**(例如`W4-1…`)來定義,以確保「元素一致性」。

問題來了,當我們用類型置換牆體後,舊的實體參數「便利貼」還殘留在牆上。如果有人不小心只改了類型,卻沒更新便利貼,就會造成資訊不一致。這正是設計從彈性走向固化的「分歧點」上必然會發生的風險。

✅ 最終的解決方案:讓SSOT回歸「類型」

書中給出了最專業的建議:為了確保細部模型的「一致性」,我們必須完成資訊的最終轉移。整個8-5-2到8-5-4的步驟,都是在演示這個過程:

- 建立類型參數(8-5-2):為牆類型建立一個新的共用「類型參數」,用來存放正式的牆種符號。注意,這裡要選擇的是「類型」,而不是「實體」。

- 為類型賦值:為我們製作的每一個牆類型(W1到W7),填入對應的牆種符號。

- 更新標籤(8-5-3):修改牆標籤族群,讓它去讀取這個新的「類型參數」,而不是舊的「實體參數」。

- 更新過濾器(8-5-4):修改之前用於彩現的過濾器,讓它的篩選規則也從判斷「實體參數」,改為判斷「類型名稱」。

完成這一步,我們就成功地將SSOT從分散的「便利貼」,轉移到了集中的「產品型錄」上,徹底解決了資訊不一致的風險。

章節總結:你已成為模型的進化設計師

恭喜各位夥伴!完成了第八章,你不再只是被動地建模,而是學會了如何有策略地、系統性地「進化」你的模型。你掌握了:

- 從性能需求轉譯為具體物理規格的「設計發展」能力。

- 利用明細表,以「數據驅動」的方式,進行模型批量升級的強大技巧。

- 在「修改彈性」與「資訊一致性」之間做出專業判斷與取捨的BIM管理哲學。

記住,一個成熟的BIM模型,是在不同階段,讓對的資訊,住在對的地方。這份動態管理的智慧,將是你在BIM之路上最寶貴的資產。